[과신책] 과학자의 신학책 읽기

두 세계관의 유쾌한 공존

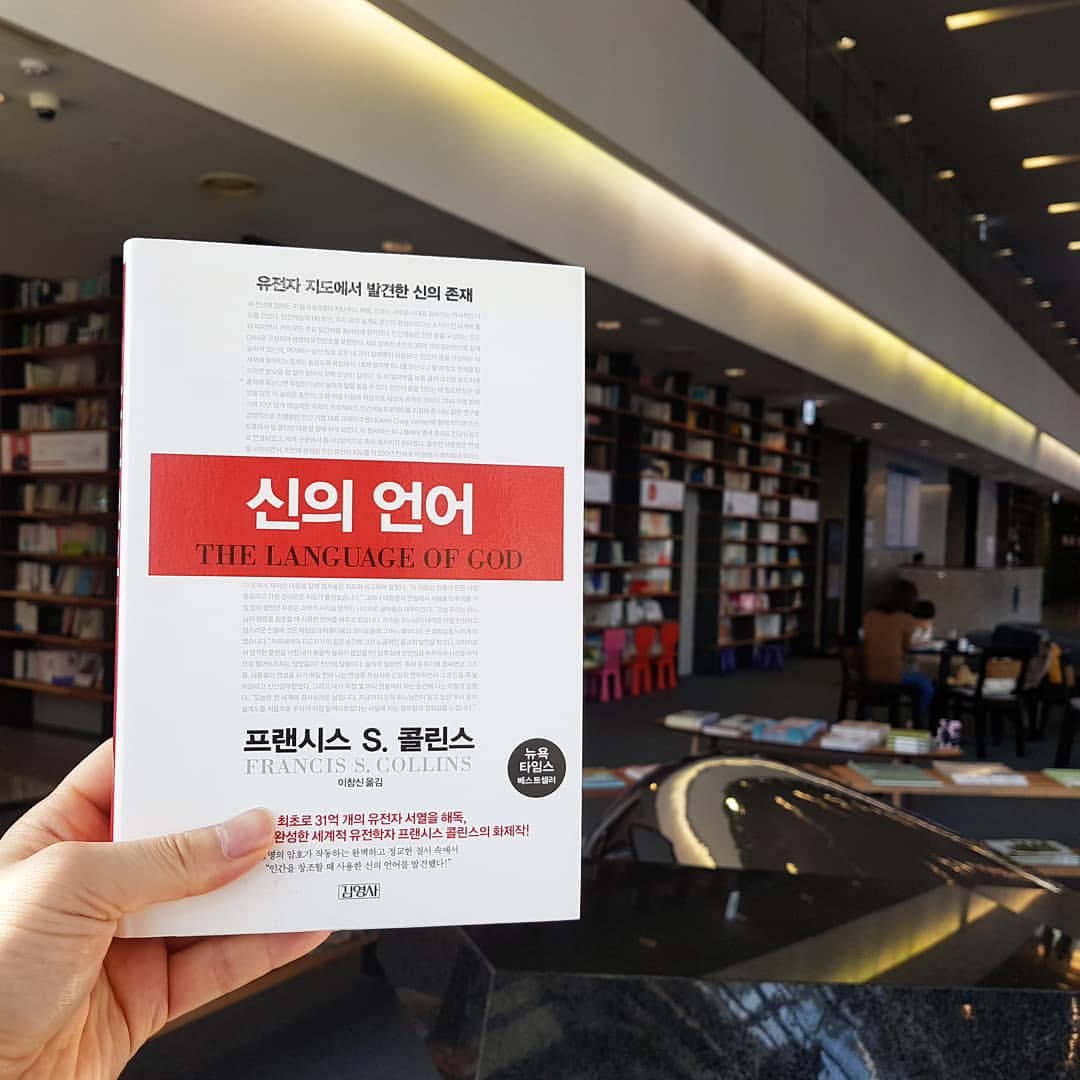

신의 언어 | 프랜시스 S. 콜린스 | 김영사 | 2009

김영웅

군에서 새로운 밀레니엄을 맞이했던 나는 그 해 제대를 했다. 2000년도는 내 인생에 있어서 그렇게 하나의 작은 이정표가 되어주었다. 그러나 2000년도는 그것과는 비교도 되지 않을 만큼 인류 역사에서 커다란 한 획을 긋는 사건이 벌어진 놀라운 해였다. 세계적으로 10년이 넘게 투자된 Human Genome Project가 완성되던 해였기 때문이다. 그 해엔 네 종류의 알파벳으로 이루어진, 전체 약 30억 개 길이의 인간 유전체 서열이 모두 밝혀졌음이 공식적으로 선포되고 공개되었다. 우리 몸의 설계도 초안이라 할 수 있는 DNA로 이루어진 유전자 지도가 드디어 처음으로 완성된 것이었다.

DNA의 이중나선 구조를 처음으로 밝혀 유명해진 제임스 왓슨의 뒤를 이어 미국에서 Human Genome Project를 끝까지 이끌었던 책임자로서 2000년 6월 백악관에서 열렸던 이 프로젝트의 성공적 완성을 축하하며 선포하는 감격적인 자리에 당시 미국 대통령이었던 빌 클린턴 옆에 서있던 사람의 이름은 프랜시스 S. 콜린스였다. 그는 이 책의 저자이다.

이 책은 전문 과학도서도 아니고 신학도서도 아니며 자서전도 아니다. 그러나 저자의 진솔한 목소리가 곳곳에 잘 침투되어있어 이 모두가 절묘하게 조화를 이루고 있는 책이다. 물리와 화학을 공부하고 의사가 되어 Human Genome Project를 이끈 과학자로서, 불가지론자와 무신론자를 거쳐 나와 같이 예수를 그리스도로 믿고 하나님나라를 소망하고 살아내며 유신론적 진화를 믿는 신앙인으로서, 그리고 과학과 신앙 사이에 벌어진 어처구니없는 커다란 간극 사이에서 진지하게 고민하며 질문하고 답을 해온 선배로서의 프랜시스 콜린스를 우린 이 책에서 만날 수 있다. 그의 논리 정연하면서도 진정성이 여과 없이 드러난 필체는 덤이다.

생물학자인 나에게 그의 목소리는 이 분야를 앞서간 그 어느 누구의 목소리보다도 호소력이 있었다. 진지하게 과학과 신앙 사이에서 고민하고 있는 분들이라면, 무신론자나 불가지론자 모두를 포함해서, 난 아무런 망설임 없이 이 책을 강력히 추천하고 싶다. 그의 진솔한 내러티브는 분명 하나의 빛으로 작용하여 우리의 어두웠던 부분을 밝혀줄 것이다.

그가 이끈 프로젝트가 역사상 처음으로 밝혀낸 것은 인간의 모든 염색체의 뼈대가 되는 DNA의 염기서열이다. 그는 이를 감히 ‘신의 언어’라고 표현한다. 세계적으로 수없이 많은 과학자들이 관여하여 어렵사리 밝혀낸 그 암호와도 같은 염기서열은 분명 현대과학과 지성이 일궈낸 쾌거일진데, 그 프로젝트 리더가 자신의 입으로 그 암호를 ‘과학의 언어’가 아닌, 종교적 색채가 단박에 드러나는 ‘신의 언어’라고 표현했음은 실로 의미심장하다. 여기서 우린 과학과 신앙에 대한 그의 입장을 잘 알 수 있다. 제목만 곰곰이 씹어봐도 우린 그 안에서 과학적 세계관과 기독교적 세계관이 잡음 없이 공존하며 더욱 풍성하게 서로를 강화시키고 성숙시키며 조화를 이루고 있음을 간파할 수 있다.

그렇다. 프랜시스 콜린스는 생물학적 진화를 정의할 때 필수요소인 DNA 변화를 직접 목격한 증인으로서, 진화를 엄연한 과학적 사실로 인정하는 동시에 그 진화의 정교한 메커니즘이 다름 아닌 신의 창조방법이라고 믿는다. 나 역시 그렇다. ‘유신론적 진화’라는 말이 주는 불완전한 뉘앙스 때문에 책에서 ‘바이오로고스’라 칭하자고 제안까지 하는 그의 관점을, 나도 한 명의 과학자이자 기독교인으로서 이제는 기꺼이 그리고 기쁘게 받아들인다.

하지만 내게도 그리스도인이자 과학도로서 하나님을 수호하고자 하는 순진한 마음에 진화라는 단어를 방어적으로 거부했던 때가 있었다. 대학원생 초창기 시절이었다. 어떤 유전자의 중요성을 강조하는 한 방편으로 생물학자들은 그 유전자의 염기서열이 다른 종들과의 그것과 얼마나 비슷한지, 또 진화 단계 중 어느 단계에서부터 보존되어 왔는지 비교하여 보여주곤 한다. 이를테면, A라는 유전자는 포유류인 생쥐와 침팬지에서는 비슷한 염기서열로 존재하지만, B라는 유전자는 양서류인 개구리나 어류인 물고기에서부터 존재한다면, A보다는 B가 더 역사적으로 훨씬 더 오래되고 더 기본적인 기능을 한다는 의미를 지닐 수 있다. 포유류에서만 중요한 유전자보다는 척추동물 전체에서 중요한 유전자라는 사실이 던지는 의미는 확연히 다르기 때문이다. 난 다른 종과 인간의 유전자 염기서열을 비교한다는 데에 불편함을 느꼈었다. 비교하는 행위 자체가 진화를 인정하는 기본적인 행위와 다름없었기 때문이다. 결국 하는 수 없이 비교를 하긴 했지만, 난 그때 뭔지 모를 죄책감을 느꼈었다. 마치 사탄의 폭력에 떠밀려 어쩔 수 없이 후미에를 밟은 것 같은 기분이었다.

이 책을 읽고 약 15년 전의 그 찜찜함을 다시 소환해보니 감회가 새롭다. 과학과 신학의 사이에서 어정쩡한 입장으로 당당하지 못하고, 어디서도 말 못할 괴리감을 가슴에 간직한 채 보냈던 그때가 아련하게 떠오른다. 그 당시 내게 만약 이 책이 손에 쥐어져 있었다면 어땠을까 상상해본다. 뭔가 아주 많이 달라지진 않았을까?

엄연한 과학적 사실임에도 불구하고 여전히 진화라는 단어가 들어가기만 하면 알러지 반응이라도 일어날 것처럼 여기거나, 진화나 과학을 신앙인이라면 마땅히 거부해야 한다거나 제한적으로 받아들여야 한다고 생각하는 사람들에게 자신 있게 말해주고 싶다. 과학과 신앙은 충분히 함께 갈 수 있으며, 그 유쾌한 공존이야말로 원래의 자리이며 하나님의 섭리일지도 모른다고 말이다.

'과신뷰 > 과신책' 카테고리의 다른 글

| 틈새의 신을 넘어서 (0) | 2019.07.04 |

|---|---|

| [과신책] 바울을 이해하기 좋은 길잡이 (0) | 2019.05.31 |

| 생명과학이 신에게 도전하다? (0) | 2019.04.23 |

| 과학, 하나님을 알아가기 가장 좋은 학문 (0) | 2019.04.04 |

| 진화론적 창조가 가능하다 (0) | 2019.04.04 |

댓글